Global and local nature of cortical slow waves.

Un estudio del Instituto de Neurociencias CSIC-UMH revela cómo el cerebro organiza y dirige su actividad más lenta.

• El estudio, publicado en iScience, demuestra que la direccionalidad de las ondas lentas de la corteza cerebral depende de la excitabilidad de las neuronas y no solo de la anatomía.

• Los resultados de este trabajo, liderado por el IN CSIC-UMH, podrían ayudar a comprender mejor algunos estados como el sueño profundo, la anestesia o patologías como la epilepsia.

(Foto: Los investigadores del IN CSIC-UMH Ramón Reig, Javier Alegre Cortés y María Sáez.)

El cerebro nunca descansa, incluso en sueño profundo o bajo anestesia, mantiene una actividad eléctrica rítmica conocida como oscilaciones lentas. Un equipo del laboratorio Procesamiento sensorio-motor en áreas subcorticales dirigido por Ramón Reig en el Instituto de Neurociencias, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, ha descubierto qué determina la dirección de estas ondas. El trabajo, publicado en la revista iScience, revela que la clave no está en la estructura anatómica, como se consideraba hasta el momento, sino en el grado de excitabilidad de las neuronas.

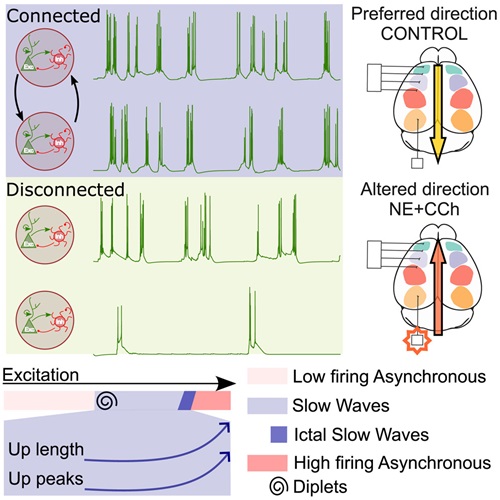

El hallazgo fue posible gracias a un modelo computacional avanzado que combina dos niveles de análisis: la actividad local de redes neuronales aisladas y la interacción global entre distintas áreas cerebrales. “Hasta ahora, la mayoría de los estudios trabajaban esas dos escalas por separado. La novedad de nuestro enfoque es que las analizamos conjuntamente, y eso nos ha permitido ver cómo las diferencias locales se diluyen cuando las redes están conectadas”, explica Reig, que ha coliderado el estudio junto al investigador Javier Alegre Cortés.

El modelo permitió observar, cuando varias áreas del cerebro se conectan, cómo las diferencias entre ellas tienden a sincronizarse, siguiendo el ritmo marcado por la región más excitable. “Es como lo que sucede en una clase: puede que cada alumno tenga su estilo, pero si alguien impone una moda, los demás acaban siguiéndola”, ejemplifica Alegre. Esta idea de un ‘líder’ neuronal ayuda a explicar por qué, pese a la diversidad de propiedades entre zonas cerebrales, las ondas lentas acaban propagándose de manera coordinada.

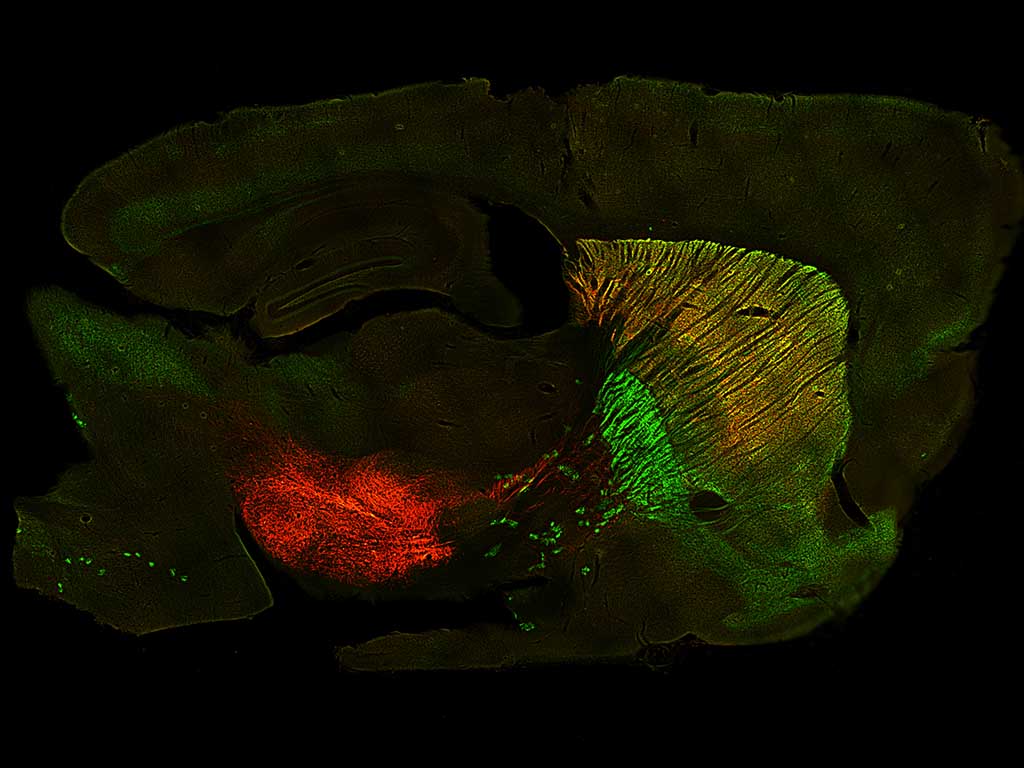

Los investigadores demostraron que las ondas lentas del cerebro no se guían únicamente por la anatomía, sino por el grado de excitabilidad de determinadas neuronas. “Nuestro modelo predijo que la dirección de las oscilaciones dependía de qué grupo neuronal era más excitable en cada momento, y lo confirmamos con experimentos en ratones”, señala Reig. Cuando aumentaron la excitabilidad en el lóbulo occipital de ratones anestesiados mediante la aplicación de un cóctel de fármacos que hace que las neuronas sean más activas, observaron que la dirección de las ondas se invertía: en lugar de viajar de la parte frontal hacia la parte trasera del cerebro, lo hacían en sentido contrario.

Resumen gráfico del estudio realizado. Fuente: iScience.

En condiciones normales, estas oscilaciones desempeñan un papel esencial en el sueño profundo y bajo anestesia, ya que contribuyen a organizar la actividad del cerebro cuando se encuentra en reposo. Sin embargo, cuando los mecanismos que las regulan se alteran, pueden aparecer en estados de vigilia o transformarse en patrones eléctricos asociados a la epilepsia: “Comprender cómo la excitabilidad modula estas ondas nos da claves para entender también qué sucede cuando la actividad neuronal se descontrola”, señalan los autores. En esta investigación se realizaron simulaciones modificando los principales factores que impactan en la actividad de onda lenta, en regiones aisladas o interconectadas. Las simulaciones consiguieron replicar diferentes estados de actividad cerebral, describiendo qué factores son relevantes a nivel local y cuáles a nivel global.

Más allá de los resultados, este trabajo supone también un avance metodológico. El modelo que ha utilizado el equipo está basado en datos reales sobre la anatomía y la fisiología del cerebro de mamíferos, lo que permite simular con realismo cómo se comportan las redes neuronales al conectarse. “Los modelos matemáticos complementan los experimentos, permitiendo explorar escenarios difíciles de recrear en laboratorio y poner a prueba hipótesis con rigor”, destaca Alegre.

Este trabajo ha contado con la colaboración de Maurizio Mattia, del Centro Nacional de Protección Radiológica y Física Computacional de Roma (Italia) y ha sido posible gracias a la financiación de la Agencia Estatal de Investigación, a través del Programa de Centros de Excelencia Severo Ochoa; el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; la Universidad Miguel Hernández, a través del programa de becas Margarita Salas; la Generalitat Valenciana y el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) de Italia, financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU).

Fuente: Instituto de Neurociencias CSIC-UMH (in.comunicacion@umh.es)

English

English